|

| Fontana della Maruzza (Napoli, sec. XVI) |

- Ultime ore (4 settembre 1860)

- A nostra insaputa (12 luglio 1860)

- Quanti me ne puoi mandare? (12 settembre 1860)

- Il dono nazionale (14, 23, 27, 28 ottobre 1860)

- Un imbroglio annunciato (15 ottobre 1860)

- La causa persa (19 dicembre 1860)

- Che fretta c’era? (29 dicembre 1860)

- Capriole giuridiche (18 febbraio 1861)

- Una scomoda mozione (1 marzo 1861)

- La sorpresa di Pasqua (31 marzo 1861)

- Segretissimo (11 novembre 1861)

- Pulizia culturale (19 dicembre 1861)

- Il regalo di Natale (21 dicembre 1861)

- Grandi eventi (18 gennaio 1862)

- Trattato come un napoletano (2 aprile 1862)

- C'erano tre sorelle (8 maggio 1863)

- Da settembre a dicembre: una tabella riassuntiva.

(1) Molte altre storie, naturalmente, sono reperibili su questo blog consultando l'indice.

1860

Maria Teresa d’Asburgo-Lorena, Regina delle Due Sicilie, è la seconda moglie di Ferdinando II. Il 4 settembre 1860 si trova a Gaeta e, in un dispaccio telegrafico (2) delle ore 7,20 pomeridiane indirizzato a Re Francesco II che è a Napoli, segnala il maggiore Cosenza dei Carabinieri a cavallo, di cui ha stima e che si trova a Bari.

L’ufficiale interprete addetto al telegrafo di Palazzo Reale, Francesco Marini, annota il messaggio in cifre sulla colonna destra di un foglio e la sua decodifica su quella sinistra. Si tratta di una serie di numeri e punti: 119. 1129. 226. eccetera, sopra i quali segna a matita i gruppi di lettere che essi figurano.

Francesco, nella risposta telegrafata alle 3,45 antimeridiane del 5 settembre, le fa sapere che non sarà possibile coinvolgere Cosenza, perché non è ancora giunto a Napoli. Pertanto, chiederà a Quandel se vuole seguirlo. Aggiunge che le truppe di Calabria sono disfatte e «si attende qui Garibaldi».

Il capitano Ludovico Quandel, costantemente fedele a Francesco II, fu tra i protagonisti della resistenza a Gaeta e, dopo la capitolazione, rifiutò sempre di entrare nell’Esercito Italiano.

Ancora il 5 settembre da Gaeta, Maria Teresa, alle ore 8 del mattino, fa telegrafare un nuovo dispaccio indirizzato a Francesco. Il medesimo ufficiale interprete addetto al telegrafo di Palazzo Reale annota il messaggio e la sua decifrazione allo stesso modo del precedente. Sono ore drammatiche per Napoli e per tutte le Due Sicilie. Mancano due giorni all’occupazione della capitale e la Regina si informa sugli ultimi sviluppi.

«Io preferirei Cosenza, che potrebbe chiamarsi subito telegraficamente. (…) Che cosa ha fatto la truppa di Salerno ed Avellino e chi comandava la truppa che si è disfatta?»

La risposta di Francesco II viene telegrafata alle 7 pomeridiane. La minuta contiene il messaggio da cifrare, operazione che sarà compiuta all’atto della trasmissione.

«Rispondo con ritardo: ma con esattezza. Dopo i vergognosi rovesci di Calabria, ove comandava Vial figlio, non essendo possibile battere il nemico e mantenere la capitale, dovendosi quindi abbandonare Napoli, io riconcentro tutte le truppe sulla linea del Volturno, e spedisco le migliori con Luigino e Alfonso Caserta. (…) Io non so se verrò a Gaeta, o a Capua pel momento e poi costà.»

Il generale Giambattista Vial era il figlio di Pietro Vial già Maresciallo di Campo delle Due Sicilie. Assolutamente diverso dal vecchio genitore, era incapace e indolente. Purtroppo, aveva il comando supremo delle forze in Calabria che Francesco II nel suo dispaccio del 5 settembre ore 3,45 dettaglia: «20 battaglioni, 4 squadre e 4 batterie sono disfatte». Per errori grossolani o per slealtà Vial e altri generali, come ad esempio Domenico Gallotti e Fileno Briganti, causarono la sconfitta nonostante la smisurata superiorità nel numero, nell’equipaggiamento, nelle risorse.

Questo è lo scenario denso di amarezza degli ultimi giorni di Napoli libera che, a partire dal 7 settembre, sarà occupata da Garibaldi. Ma in tale buio brilla la risolutezza che Francesco II mostra in quei dispacci cifrati; egli analizza, ipotizza, sceglie e, soprattutto, non fugge dalla capitale, come certi libri di stampo coloniale hanno propagandato. Piuttosto, progetta di recarsi o direttamente a Gaeta per partecipare alla resistenza o, dapprima, sul Volturno per anticipare l’interposizione. È evidente che siamo in presenza di un Sovrano coraggioso e determinato che, momento per momento, decide il da farsi con concreto realismo mentre, intorno a lui, corrotti e vigliacchi già si sono consegnati agli avidi invasori.

_______________

(2) I dispacci citati e da cui sono tratte le foto, si trovano presso l’Archivio di Stato di Napoli, Fondo Archivio Borbone, Corrispondenza di Francesco II con diversi, b. 1148, cc. 349-353.

A NOSTRA INSAPUTA

Lord John Russel fu Segretario di Stato

agli Affari Esteri del Regno Unito dal 1859 al 1865: quindi ricoprì un ruolo di

primo piano nella politica britannica durante l’occupazione delle ex Due

Sicilie. Il 12 luglio del 1860 – a due mesi dallo sbarco di Garibaldi a Marsala

- alla Camera dei Comuni di Londra ci fu un’interrogazione promossa da Sir

Robert Peel alla quale Russel dovette rispondere (3).

|

| Lord John Russel (1861) e Sir Robert Peel (1860). |

Quando Garibaldi – domanda - lascia che il

popolo gridi “Viva Vittorio Emanuele Re di Sicilia”, può essere considerato Re

di Sicilia colui che solo l’altro giorno vendeva come pecore al macello o

schiavi al mercato i suoi sudditi più devoti? Prima che ciò accada – sottolinea

Peel - dovrebbe risuonare dalle valli della Savoia una voce di avvertimento al

popolo siciliano, su che cosa la sua famiglia è stata capace di fare nei secoli

ai sudditi appena acquisiti (5). La conclusione di Peel è

l’auspicio che il governo non ratifichi l’annessione della Sicilia alla

Sardegna (6).

Nel dibattito intervennero alcuni dei presenti e la risposta del Segretario di Stato agli Affari Esteri, Russel, fu articolata. Tra le tante affermazioni, è interessante rilevare che ebbe premura di contestare quella che, evidentemente, era una voce diffusa: Garibaldi non è un filibustiere («a filibuster»). Ma ad essere sconcertante è una dichiarazione del Ministro sul rapporto tra la spedizione in Sicilia, Vittorio Emanuele e il Governo britannico. Egli, infatti, afferma che il Re di Sardegna non aveva questo proposito e che il Governo britannico aveva ricevuto in tal senso una comunicazione. Quanto è accaduto – esclama - è stato a nostra insaputa! (7)

Che dire? Il determinante sostegno finanziario

e militare del Regno Unito alla cancellazione del Regno delle Due Sicilie è

cosa nota e apertamente ammessa con tanto di gratitudine già all'epoca (8); non

meno conosciute sono le menzogne sulla spedizione di Garibaldi e il ruolo del

Regno di Sardegna. È perciò inquietante e ridicola quella espressione: “a

nostra insaputa”.

Ieri come oggi, la deriva economica e

sociale della nostra gente non avviene mai a insaputa di chi vi ha interesse.

Le bugie che ci hanno raccontato e ci raccontano sono tante – è vero - ma nel

momento in cui veniamo a conoscenza della verità non possiamo più giustificarci

se la rifiutiamo.

Il destino del nostro territorio si

costruisce con le decisioni che prendiamo, si determina con le nostre scelte: è

nelle nostre mani non in quelle degli altri. Dopo oltre centosessanta anni di

annessione forzata, abbiamo la responsabilità di non collaborare più col

sistema che ci sprofonda nell’emarginazione.

(3) Il testo integrale degli

interventi può essere letto in: House of Commons, Hansard, vol. 159, cc.

1776-1806.

(4) «The question of Sicily directly and immediately concerns England, both commercially and in a, maritime and political point of view».

(5) «When Garibaldi allows the people to cry out “Long live Victor Emmanuel, King of Sicily,” I ask, can this be the same king who only the other day sold like sheep in the shambles, or slaves in the market-place, so many thousands of his most devoted subjects? Before this man is taken for a King of Sicily a warning voice should ring from the valleys of Savoy to teach the people of Sicily, before it is too late, what he who sold the liberties and interests of his Savoyese subjects—a race devoted for generations, for centuries to his family, and the rock and mainstay of his inheritance—is capable of doing towards newly acquired subjects».

(6) «I can only hope, as I said before, that Her Majesty's Government will not sanction the union of that island with the Crown of Sardinia».

(7) «What happened lately took place without our knowledge».

(8) Si veda più avanti: “Il dono nazionale”.

__________________________________________________

QUANTI ME NE PUOI MANDARE?

Il 12 settembre 1860 Vittorio Emanuele scrive una lettera a Garibaldi che da appena cinque giorni ha occupato Napoli. Cinque giorni sono sufficienti per scoprire le carte e per cominciare ad arraffare tutto. Infatti, è ugualmente del 12 settembre il Decreto dittatoriale n. 33 con il quale vengono confiscati tutti i beni della Casa Reale e persino dei familiari di Francesco II.

Il 12 settembre 1860 Vittorio Emanuele scrive una lettera a Garibaldi che da appena cinque giorni ha occupato Napoli. Cinque giorni sono sufficienti per scoprire le carte e per cominciare ad arraffare tutto. Infatti, è ugualmente del 12 settembre il Decreto dittatoriale n. 33 con il quale vengono confiscati tutti i beni della Casa Reale e persino dei familiari di Francesco II.Nella lettera si legge la tragica richiesta di Vittorio Emanuele a Garibaldi di uomini e mezzi per le sue guerre: «quante e quali delle vecchie truppe napolitane io posso disporre per l’Italia settentrionale e quanto materiale da guerra potrebbe mandarmi con quelle». I napolitani devono subito essere sbattuti al fronte al Nord per combattere guerre che neppure gli appartengono: quanti me ne puoi mandare? Ripetiamolo: sono passati appena cinque giorni dall'occupazione di Napoli; denaro e carne da macello sono le sole cose che veramente contano per i conquistatori.

.jpg)

IL DONO NAZIONALE

.jpg) |

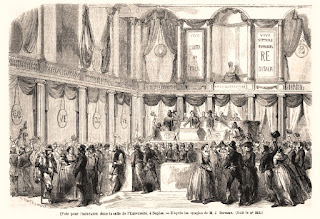

| The I. L. N. - 3 novembre 1860 |

La prima illustrazione rappresenta l’arrivo a Napoli delle navi “Emperor” e “Melazzo” con a bordo volontari britannici per Garibaldi. L’articolo, precisando che trattavasi di circa 650 persone, si prodiga nel racconto di un’entusiastica accoglienza. Accompagnato da musica e ghirlande di fiori da parte della folla, il corteo dei volontari si dirige verso Largo di Palazzo, dove viene salutato dal generale Türr, per poi proseguire lungo via Toledo con tanto di banda, bandiera inglese, “God Save the Queen”, acclamazioni dalle finestre e mazzolini di fiori, con dame e gentiluomini a stringere la mano dei garibaldini britannici «to express to them the gratitude of Italy». La gratitudine dell’Italia! Sulle ceneri della nostra libertà, per l'ennesima volta mortificata in quella domenica di ottobre.L’articolo è, sostanzialmente, un mero susseguirsi di interessate descrizioni dell’entusiasmo locale, condito di emozioni dei garibaldini britannici che vengono scarrozzati su e giù per la città tra sorrisi e musica: un panegirico che non riveste eccessiva importanza, se non per la testimonianza del ruolo considerevole che la stampa inglese dell’epoca riconobbe al contributo britannico per l’invasione del Regno delle Due Sicilie. Questo è il punto, ed è fondamentale perché è un’ulteriore ratifica di quanto sia fittizio e volutamente ingannatore il racconto di un’epopea tutta “italiana”, che invece altro non fu che uno dei tanti violenti intrighi internazionali. Quella volta ad essere colpito fu il nostro Regno, come spesso ancor oggi si riscontra in numerose operazioni nel mondo.

Fu così costruita la chiesa anglicana di via San Pasquale a Chiaia che, dunque, di fatto rammenta il ruolo decisivo avuto dal Regno Unito nella fine del Regno delle Due Sicilie. Per di più, nella lettera gli inglesi vengono “pregati” di accettare il “dono nazionale”. Espressioni che si commentano da sé: Sempronio prega Tizio di accettare per ricompensa un bene appartenente a quel Caio che Tizio stesso ha contribuito a distruggere.

L’epigrafe posta sulla facciata della chiesa ricorda l’avvenimento «a grata memoria di Giuseppe Garibaldi».

In una lettera a Vittorio Emanuele (scritta in francese,

elemento significativo sull’identità dei nostri invasori) datata 27 ottobre

1860 Cavour, dopo aver sottolineato l’utilità della legione ungherese, scrive: “Sarà

di altrettanto forte vantaggio mettere in linea la legione inglese. Anzitutto

perché sono eccellenti soldati, poi perché la loro presenza produrrebbe un buon

effetto sui nostri soldati, infine perché ciò agirebbe potentemente sull’opinione

pubblica in Inghilterra. Bisognerebbe metterli agli ordini di La Marmora, ben

conosciuto dagli Inglesi”.

- “Il

Governo Inglese insiste perché il Re vada a Napoli e vi stabilisca un regolare

governo”;

- “Il

Governo Inglese consiglia di non bombardare Gaeta, dove si trova la Regina e

tutta la famiglia Reale, ma di fare un regolare assedio”.

“Insiste” e “consiglia”: due verbi, due ordini, due obbedienze. E, infatti, entrambi gli eventi si verificheranno. Questo documento fu pubblicato in una raccolta nel 1952 e, dunque, in piena Repubblica Italiana: qualcuno ha mai trovato in un testo scolastico un accenno all’atteggiamento ossequioso di Cavour e dei Savoia all’Inghilterra o sul ruolo determinante che essa ebbe nella conquista armata del Regno delle Due Sicilie?

Il 9 aprile 2025 nel suo discorso al Parlamento italiano, riunito in seduta congiunta alla Camera, Re Carlo III del Regno Unito ha detto: «E un’altra impresa di cui la Gran Bretagna è orgogliosa di avere fatto parte, riguarda il sostegno che il nostro paese diede all’unificazione dell’Italia. Quando Garibaldi sbarcò vicino a Marsala, in Sicilia, nel maggio del 1860, erano di vedetta due navi da guerra della Royal Navy». Parole definitive.

__________________________________________________

__________________________________________________

LA CAUSA PERSA

__________________________________________________

|

|

Il Decreto Luogotenenziale del 29/12/1860. |

__________________________________________________

|

| Il Marchese di Normanby nel 1861. |

|

| Ritaglio dal quotidiano di Napoli “Il Pungolo” del 2 aprile 1861 |

SEGRETISSIMO

|

| Charles Rogier (foto del 1862). |

|

Le Moniteur Belge, prima pagina del 22 dicembre 1861. |

|

La Belgique Judiciaire, prima pagina del 2 febbraio 1862. |

|

| Decreto di nomina di Filippo Curletti (in Atti Officiali, n. 26/1860). |

__________________________________________________

PULIZIA CULTURALE

|

| Ritaglio dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Supplemento al n. 294 del 4 dicembre 1861. |

1862

GRANDI EVENTI

|

| Dal resoconto stenografico della discussione alla Camera il 18 gennaio 1862. |

|

| L’art. 1 dell’originale progetto di legge reiterato a giugno. |

__________________________________________________

TRATTATO COME UN NAPOLETANO

|

| Monumento funebre di Bonham a Folkestone; l’epigrafe ricorda che fu Console generale a Napoli. |

1863

C'ERANO TRE SORELLE

%20e%20Alexander%20Baillie%20Cochrane%20(foto%20sx).jpg) |

| Alexander Baillie Cochrane e George Cavendish Bentinck. |

|

| Lord Lennox (1860). |

|

| La minuta della lettera di Francesco II. |

Per

concludere, una tabella con alcuni essenziali eventi immediatamente successivi al 7 settembre, giorno dell'occupazione di Napoli, e culminati il 17 dicembre 1860 con l’annessione del Regno delle Due Sicilie.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento